Chemische Reaktionen spielen eine wichtige Rolle in der Welt der Chemie und helfen uns, komplexe Verbindungen zu synthetisieren und zu verstehen. Die chemische Addition, eine der typischen Reaktionen in der organischen Chemie und die Umkehrung der Eliminierung, ist dabei von großer Bedeutung. Bei einer solchen Reaktion werden zwei oder mehr Moleküle zu einem vereinigt, wobei eine oder mehrere Mehrfachbindungen aufgespalten werden können. Additionsreaktionen in der organischen Chemie sind somit essentiell für die Bildung neuer Verbindungen.

Unter den verschiedenen Arten von chemischen Reaktionen gehören Additionsreaktionen zu den wichtigsten. Additionsreaktionen treten auf, wenn zwei Moleküle zu einem größeren Molekül reagieren, indem sie sich an eine Doppel- oder Dreifachbindung binden. Es gibt drei Haupttypen von Additionsreaktionen: nukleophile Additionen, elektrophile Additionen und radikalische Additionen.

Darüber hinaus ist die Polyaddition eine besondere Form der Additionsreaktion. Hierbei laufen mehrere Additionen nacheinander ab, die zur Bildung von kettenförmigen oder vernetzten Molekülen – bis hin zu Makromolekülen – führen.

Nukleophile Additionen

Nukleophile Additionen treten auf, wenn ein nukleophiles Reagenz (ein Molekül oder Ion mit einer freien Elektronenpaarbindung) an ein Molekül mit einer Doppel- oder Dreifachbindung gebunden wird. Das nukleophile Reagenz greift die Elektronen in der Doppel- oder Dreifachbindung an und bildet eine neue kovalente Bindung. Dadurch wird die Bindungsordnung des betroffenen Atoms verringert und es wird nun stärker negativ polarisiert. Ein Beispiel für eine nukleophile Addition ist die Addition von Wasser an eine Doppelbindung, um ein Alkoholmolekül zu bilden.

Nukleophile Additionen sind wichtig für die Synthese von Alkoholen, Aminen und Carbonsäuren. Ein Beispiel für eine nukleophile Addition ist die Reaktion von Wasser mit einem Alken, um ein Alkohol zu bilden. In dieser Reaktion greift das Wassermolekül das Alkenmolekül an und es entsteht eine neue Bindung zwischen einem Kohlenstoffatom und einem Wasserstoffatom des Wassermoleküls.

Elektrophile Additionen

Elektrophile Additionen treten auf, wenn ein elektrophiles Reagenz (ein Molekül oder Ion, das nach Elektronen verlangt) an ein Molekül mit einer Doppel- oder Dreifachbindung gebunden wird. Das elektrophile Reagenz zieht die Elektronen aus der Doppel- oder Dreifachbindung an und bildet eine neue kovalente Bindung. Dadurch wird die Bindungsordnung des betroffenen Atoms erhöht und es wird nun stärker positiv polarisiert. Ein Beispiel für eine elektrophile Addition ist die Addition von Bromwasserstoff an eine Doppelbindung, um ein Halogenalkanmolekül zu bilden.

Elektrophile Additionen sind wichtig für die Synthese von Halogenalkanen und Alkenen. Ein Beispiel für eine elektrophile Addition ist die Reaktion von Bromwasserstoff mit einem Alken, um ein Halogenalkan zu bilden. In dieser Reaktion greift das Bromwasserstoffmolekül das Alkenmolekül an und es entsteht eine neue Bindung zwischen einem Kohlenstoffatom und einem Bromatom des Bromwasserstoffmoleküls.

Radikalische Additionen

Radikalische Additionen treten auf, wenn freie Radikale (Moleküle mit einem ungepaarten Elektron) an eine Doppel- oder Dreifachbindung gebunden werden. Das freie Radikal greift die Elektronen in der Doppel- oder Dreifachbindung an und bildet eine neue kovalente Bindung. Dadurch wird die Bindungsordnung des betroffenen Atoms verringert und es wird nun stärker negativ polarisiert. Ein Beispiel für eine radikalische Addition ist die Addition von Brom an eine Doppelbindung, um ein Halogenalkanmolekül zu bilden.

Radikalische Additionen sind wichtig für die Synthese von Polymeren und organischen Verbindungen. Ein Beispiel für eine radikalische Addition ist die Reaktion von Brom mit einem Alken, um ein Halogenalkan zu bilden. In dieser Reaktion greift das Bromradikal das Alkenmolekül an und es entsteht eine neue Bindung zwischen einem Kohlenstoffatom und einem Bromatom des Bromradikals.

3 Beispiele für Additionsreaktionen

In dem obigen Video beschäftigen wir uns mit drei kurzen Beispielen rund um die Additionsreaktion.

Unser erstes Beispiel ist die elektrophile Addition an 2,3-Dimethylbut-2-en. Das elektrophil wird hier mit einem positiv geladenen R abgekürzt. Elektrophile Teilchen sind beispielsweise Kationen oder positiv polarisierte Dipole. Beide verbindet, dass Sie ein allgemein hohes Bestreben haben Elektronen aufzunehmen. Typische Beispiele für Elektrophile sind Carbokationen, Protonen, Carbonylverbindungen und Lewis-Säuren.

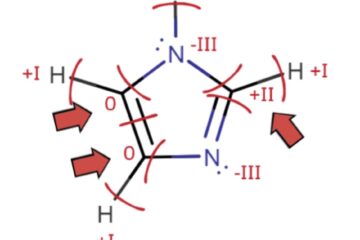

Das zweite Beispiel ist die Nukleophile Addition an Aceton. Nukleophile sind elektronenreiche Verbindungen. Bei Anionen, wie zum Beispiel, dem Hydroxid-Ion, ist dies durch die negative Ladung direkt sichtbar. Es gibt aber auch neutrale, also nicht geladene Nukleophile, wie zum Beispiel Amine oder Wasser, die ebenfalls sehr elektronenreich sind. Nachdem das Nukleophil angegriffen hat kann die negative Ladung im Zwischenprodukt durch ein weiteres Elektrophil komplementiert werden und die Reaktion endet.

Das dritte und letzte Beispiel ist die radikalische Addition von Chlor an 2,3-Dimethylbut-2en. Das erhaltene Zwischenprodukt nach der Addition des Chlorradikals ist selbst wieder ein radikal, welches in unserem Beispiel mit einem Wasserstoffatom der Salzsäure reagiert, sodass wieder ein freies Chlorradikal entsteht.

Fazit

Die drei Additionsreaktionstypen unterscheiden sich hauptsächlich durch die Art des Reagenzes, das an die Doppel- oder Dreifachbindung gebunden wird. Während bei nukleophilen und elektrophilen Additionen entweder ein nukleophiles oder elektrophiles Reagenz beteiligt ist, ist bei der radikalischen Addition ein freies Radikal beteiligt. Die Art der Bindung, die gebildet wird, hängt auch von der Art des Reagenzes ab, das beteiligt ist.

Zusammenfassend sind Additionsreaktionen in der Chemie wichtige Reaktionen, die uns helfen, komplexe Moleküle zu synthetisieren und zu verstehen. Die drei Haupttypen von Additionsreaktionen – nukleophile, elektrophile und radikalische Additionen – haben unterschiedliche Mechanismen, die auf den Eigenschaften der beteiligten Reagenzien beruhen.